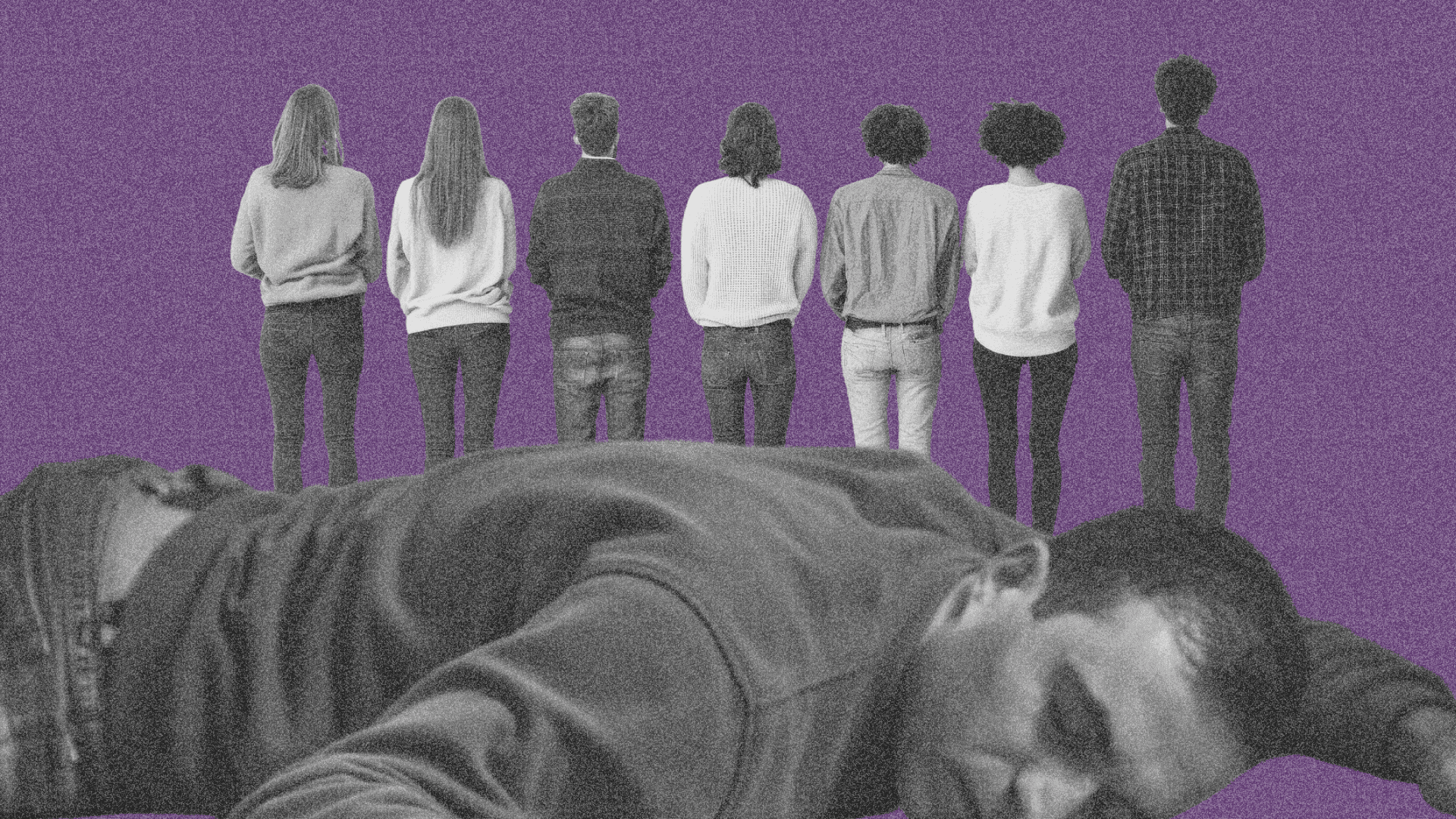

Эффект свидетеля — одно из самых парадоксальных явлений человеческой психики. Представьте: вечер, обычная улица большого города. Вдруг — крики о помощи. Кому-то очень плохо. Вокруг — десятки прохожих, но никто не спешит вмешаться, вызвать полицию или просто оказать поддержку. Люди с меньшей вероятностью придут на помощь, если рядом есть еще кто-то. Этот феномен в социальной психологии называют «эффект свидетеля». В статье разберемся, почему люди не пытаются помочь пострадавшим. Расскажем, как работает этот психологический эффект и как вести себя, если помощь нужна прямо сейчас — а вокруг только равнодушие.

Что называют эффектом свидетеля

Эффект свидетеля в психологии, он же синдром Дженовезе, — своего рода парадокс человеческого поведения. Это явление получило имя в честь Китти Дженовезе (Kitty Genovese), молодой женщины, чья трагическая смерть в Нью-Йорке в 1964 году потрясла общество и послужила катализатором исследований в области социальной психологии. Впервые понятие «эффект свидетеля» сформулировали американские ученые Бибб Латане и Джон Дарли в 1968 году.

Синдром Дженовезе — это явление, при котором человек, оказавшийся свидетелем происшествия, часто не спешит помогать, полагая, что ответственность должны взять на себя окружающие. В результате, в толпе вероятность того, что кто-нибудь вмешается и поможет жертве, часто оказывается гораздо ниже, чем если бы очевидцев было меньше. Поэтому этот феномен поведения свидетелей также называют эффектом постороннего или синдромом наблюдателя.

Синдром Китти Дженовезе: немного истории

13 марта 1964 года в Нью-Йорке в районе Кью-Гарденс произошла трагедия, которую социальные психологи до сих пор используют как пример эффекта свидетеля и синдрома Дженовезе. В тот вечер молодая женщина Китти Дженовезе возвращалась домой после работы и уже почти дошла до своего подъезда. Неожиданно на нее напал мужчина с ножом. Китти кричала, просила о помощи.

По данным, опубликованным в New York Times, происходящее увидели или услышали по меньшей мере 38 человек. Это число много раз подвергалось сомнению: в итоге эксперты считают, что случайных свидетелей было меньше. Однако важно другое: никто из очевидцев не вышел на улицу, чтобы помочь девушке, хотя наблюдали за происходящим из окон.

Один мужчина крикнул преступнику, чтобы тот «оставил девушку в покое». Убийца скрылся — но лишь на несколько минут. Раненая Китти попыталась дойти до дома, но упала. Преступник вернулся, изнасиловал ее и нанес несколько смертельных ударов. Крики девушки, тщетно взывавшей о помощи, снова слышали соседи. Но даже тогда никто не спустился, чтобы помочь жертве, не вызвал полицию.

До сих пор продолжают спорить о причинах того, почему никто не вмешался, несмотря на то, что свидетелей было достаточно. Позже, во время расследования, прохожие и соседи пытались объяснить бездействие: кто-то думал, что это семейная ссора, кто-то был уверен — другие уже позвонили в полицию. Несколько человек и вовсе просто не захотели вмешиваться или решили не тратить время на происходящее. В результате никто не пришел на помощь, поэтому Китти погибла на глазах у десятков людей.

Классические исследования

Преступление, совершенное против Китти Дженовезе, стало отправной точкой для исследований, изменивших социальную психологию. Ученые пытались ответить на простой, но страшный вопрос: почему десятки свидетелей решают просто стоять и смотреть за трагедией и не делать ничего, чтобы помочь? Они предположили: когда рядом другие люди, личное чувство ответственности уменьшается. Это объяснение получило название «диффузия ответственности».

Чтобы подтвердить гипотезу, исследователи провели серию экспериментов. Они наблюдали за прохожими и проверяли, как разные группы людей ведут себя, сталкиваясь с ситуацией, когда кто-то нуждается в помощи. Эти работы стали классикой и теперь описаны в учебниках по социальной психологии.

Эксперимент Дарли и Латане

Американские психологи Бибб Латане и Джон Дарли, впечатленные произошедшим, решили исследовать эффект свидетеля в психологии. Их интересовал вопрос, влияет ли количество людей вокруг на готовность оказывать помощь.

Исследователи приглашали студентов и моделировали чрезвычайные ситуации. Например, один из участников эксперимента инсценировал эпилептический приступ и просил о помощи. Результаты удивили даже самих ученых. Когда человек находился в комнате один, он приходил на помощь в 85% случаев. В присутствии двух испытуемых этот показатель снижался до 62%. Если участников было шестеро, помочь решилась только 31% свидетелей. Таким образом, диффузия ответственности действительно работала: больше людей станут просто перекладывать решение проблемы на других присутствующих.

Исследователи разобрали, из чего складывается решение помочь жертве. По их данным, человек проходит пять шагов, которые могут привести либо к вмешательству, либо к бездействию:

- Заметить, что что-то происходит — понять, что происходит что-то необычное

- Осознать, что речь идет о действительно критической ситуации

- Взять на себя личную ответственность

- Определить, каким образом можно помочь

- Предпринять действия, например, вызвать скорую или остановить прохожего

Социальные психологи продолжают исследования и подтверждают: эффект свидетеля — это не просто теория. Это реальное явление, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Причины возникновения эффекта свидетеля

Исследования Латане, Дарли и других специалистов показали: эффект Дженовезе — сложный, но интересный психологический феномен, основанный не только на равнодушии, но и на социальных установках и особенностях мышления в группе

Назовем причины, почему люди, оказавшиеся свидетелями чрезвычайной ситуации, часто не пытаются помочь пострадавшим:

Социальная диффузия ответственности

Чем больше вокруг людей, тем меньше отдельный человек чувствует личную обязанность вмешаться. Обычно каждый уверен: кто-то другой поможет, вызовет полицию или скорую. Эта коллективная безответственность, или диффузия, и становится главной причиной, почему помощь часто так и не приходит

Неопределенность ситуации

В большинстве случаев очевидцы не уверены, что происходящее действительно требует вмешательства. Например, человек лежит на скамейке — он болен, у него припадок или, возможно, он просто уснул? Слышно крики — это бытовая ссора или нападение? Из-за неясности ситуации люди часто предпочитают просто пройти мимо, чтобы в этот момент не оказаться в центре конфликта или не сделать ошибку

Ситуативные факторы

Обстановка и контекст ситуации тоже играют роль. Например, общественное место, шум, большое количество прохожих — снижают вероятность того, что кто-нибудь сразу вмешается в происходящее

Групповое мышление

Если никто из присутствующих не реагирует, остальные тоже решают не вмешиваться, считая, что все под контролем. Такой синдром наблюдателя часто встречается во время массовых событий, на улице, в транспорте и даже онлайн, когда сотни пользователей видят просьбу о помощи, но остаются в стороне

Индивидуальные различия

Реакция на происшествия зависит и от личного опыта, уровня тревожности, культурных норм, страха и предыдущих историй в жизни человека. Кто-то быстрее замечает проблему, не боится сделать первый шаг, а кто-то предпочитает остаться в стороне, не рисковать

Эти факторы объясняют, почему парадокс свидетеля стал настолько распространенным. Даже если шанс спасти чью-то жизнь, большинство готовы просто наблюдать, а действуют только единицы.

Где проявляется эффект свидетеля

Синдром Дженовезе — это психологический эффект, проявляющийся не только в экстремальных и трагических ситуациях, но и в повседневной жизни. Люди часто становятся пассивными наблюдателями, ожидая, что ответственность за действие возьмет на себя кто-то другой.

Криминальные ситуации

Эффект свидетеля ярко проявляется при совершении преступлений или правонарушений на глазах у очевидцев. Многие не спешат вмешиваться или сообщать в полицию, полагая, что это задача других. Страх последствий, таких как возможная месть злоумышленника, а также неуверенность в правильности интерпретации происходящего часто приводят к бездействию. В результате «разделенная» ответственность может помешать своевременно оказать помощь.

Медицина

В чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой здоровью — дорожно-транспортных происшествиях, при несчастных случаях, внезапных обмороках, — эффект свидетеля тоже играет роль: прохожие и очевидцы не торопятся оказывать первую медицинскую помощь, надеясь, что кто-то другой возьмет инициативу на себя. Подобное явление возникает даже среди медицинских работников: специалисты иногда откладывают вмешательство, считая, что за пациента отвечает коллега.

Повседневная жизнь

В бытовых ситуациях эффект свидетеля проявляется, например, когда кому-то становится плохо в транспорте, человек теряет личные вещи, попадает в неприятный спор или конфликтует с окружающими. Большинство присутствующих предпочитает не вмешиваться, надеясь, что кто-то более компетентный решит проблему.

Интернет

В цифровой среде или социальных сетях эффект свидетеля становится еще более заметным. В группах, чатах, на форумах пользователи часто остаются в стороне, когда видят, что люди просят помощи, поддержки или становятся жертвой травли, кибербуллинга. Большое количество подписчиков или участников обсуждения только усиливает пассивность. Каждый думает, что вмешается кто-то другой, а в итоге практически никто не реагирует.

Чем опасен эффект свидетеля

История убийства Китти Дженовезе стала классическим примером того, к чему приводит эффект свидетеля, когда в экстремальной ситуации никто из окружающих не решается вмешаться или позвать на помощь.

Этот социально-психологический феномен представляет серьезную угрозу не только отдельным людям, но и всему обществу:

Риск для жизни и безопасности

Игнорирование сложных или экстренных ситуаций увеличивает вероятность тяжелых последствий для пострадавшего — запоздалая помощь способна стоить жизни

Психологическая травма у жертвы

Бездействие окружающих может вызвать у пострадавшего чувство одиночества, страха, даже если физический вред минимален

Чувство вины у очевидцев

Свидетели, которые остались безучастными, часто испытывают острое эмоциональное напряжение, раскаяние, в дальнейшем страдают от стрессовых переживаний

Ослабление гражданской ответственности

Массовая пассивность разрушает культуру взаимопомощи, снижает уровень доверия и безопасности в обществе

Усиление эффекта социальной апатии в интернете

В условиях цифровизации равнодушие и размывание личной ответственности становятся причиной распространения кибербуллинга, мошенничества и онлайн-насилия

Разрушение навыков эмоционального интеллекта

Частое невмешательство формирует у людей привычку не замечать чужих проблем, избегать сопереживания и не участвовать в решении конфликтных ситуаций

Ошибки и заблуждения об эффекте свидетеля

Вокруг эффекта свидетеля сложилось множество мифов. Часто люди уверены, что на месте очевидцев повели бы себя иначе, но в реальной ситуации поведение может быть совсем иным.

Перечислим некоторые распространенные заблуждения:

«Я бы точно помог»

Многие уверены в готовности прийти на помощь, но, сталкиваясь с реальной ситуацией, испытывают замешательство, страх или полагаются на других

«Люди не помогают, потому что равнодушны»

Это поверхностное объяснение. В реальности причиной бездействия чаще становится не равнодушие, а переоценка количества других свидетелей, неуверенность в своих силах или страх ошибиться. Люди боятся оказаться некомпетентными, подвергнуться осуждению или навредить больше, чем помочь

«В одиночку действовать безопаснее, чем в толпе»

На самом деле в толпе человек теряет чувство личной ответственности: чем больше свидетелей, тем больше уверенность, что кто-то другой уже помогает или вызвал помощь. В ситуации «один на один» человек чаще проявляет инициативу, поскольку некому «передать ответственность»

«Помогать должны профессионалы»

Некоторые считают, что вмешиваться должны только специалисты: медики, полиция, психологи. Это приводит к пассивности даже тогда, когда промедление становится критическим

«Моя помощь ничего не изменит»

Склонность занижать важность своих действий мешает сделать даже минимальный вклад — например, просто вызвать скорую или сообщить о проблеме. Но именно простые действия часто спасают ситуацию

Важно понимать: даже одно проявление инициативы может изменить исход событий для окружающих.

Как не стать жертвой синдрома Китти Дженовезе

Чтобы не оказаться в ситуации, когда окружающие остаются пассивными наблюдателями, следует минимизировать фактор социальной анонимности и повысить степень вовлеченности очевидцев.

Вот рекомендации, которые помогают преодолеть барьер групповой безответственности:

Обращайтесь персонально

Не призывайте к абстрактной помощи — используйте обращение по внешним признакам: «Мужчина в очках, наберите экстренный номер»

Четко обозначьте суть экстренной ситуации

Скажите конкретно, какая помощь вам нужна. Например, «Вызовите скорую!»

Повышайте уровень срочности

Громко и отчетливо повторяйте просьбу, если не сразу получили отклик

Используйте цифровые инструменты

Отправляйте контактам сигналы, что попали в беду, включайте геометки на телефоне, снимайте видео, пользуйтесь сервисами быстрого оповещения для информирования службы спасения и близких

Эти действия помогают активировать гражданскую позицию окружающих, разорвать цепочку социальной апатии и повысить вероятность своевременной поддержки и эффективного реагирования. Чем сильнее вы проявляете инициативу и акцентируете признаки происшествия, тем выше вероятность победы над эффектом свидетеля.

С точки зрения социальной психологии, эффект свидетеля или синдром Дженовезе — одно из самых известных когнитивных искажений, подробно описанное в учебниках и работах исследователей. Это объясняет, почему люди проходят мимо, даже когда видят преступление, аварию или слышат крики о помощи.